En 2024, Médecins du Monde Suisse a célébré 30 ans de présence et d’activités en Palestine. Face à l’oppression et à l’injustice, notre réponse reste façonnée par l’espoir et la dignité. Coordinateur de nos projets en Cisjordanie, Mohammad Al Qaisy revient sur la situation actuelle et les programmes mis en oeuvre par notre organisation.

Médecins du Monde Suisse est présent en Cisjordanie depuis 30 ans. Les colonies illégales sont partout et la violence des colons est omniprésente. Quels sont les effets de notre plaidoyer en faveur de l’accès aux soins de santé ?

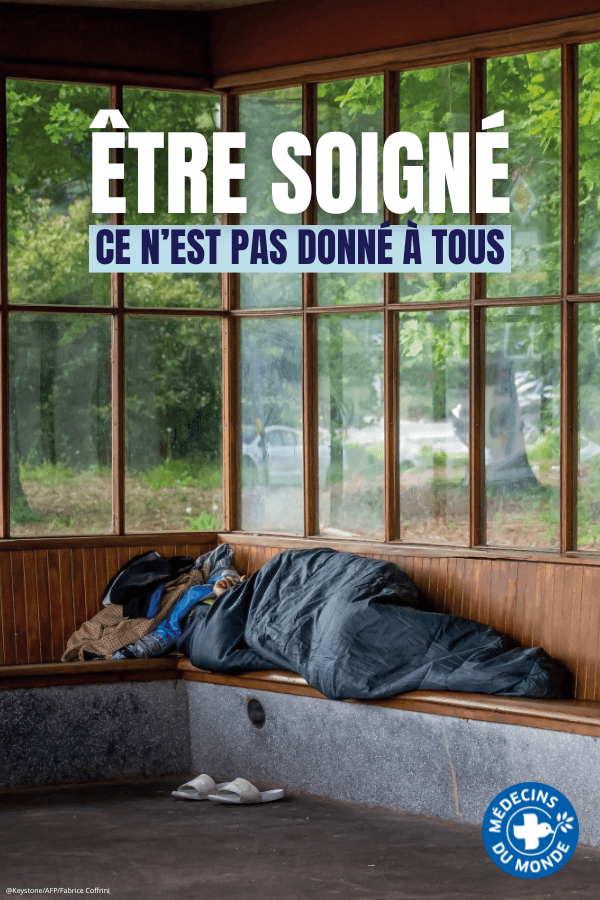

Le plaidoyer de Médecins du Monde vise à faire évoluer les politiques dans le contexte palestinien, en s’appuyant sur des données factuelles issues de nos opérations pour mettre en évidence les violations observées sur le terrain et appeler au respect du droit international humanitaire (DIH), en particulier la protection des civils, l’accès à la santé et la responsabilité. En Cisjordanie occupée, les opérations militaires des forces israéliennes, les attaques quotidiennes des colons et les restrictions de mouvement entravent directement l’accès aux soins de santé.

En 2024, Médecins du Monde s’est concentré sur l’impact de l’infrastructure militaire israélienne et les restrictions de mouvement, en soulignant comment celles-ci perturbent efficacement les services de santé publique à travers une étude de cas. Intitulée « La santé emmurée », ce rapport s’est penchée sur le cas du village d’Al Walaja, où le développement de la seule clinique est limité par les politiques d’aménagement discriminatoires d’Israël et où les habitant·e·s sont régulièrement empêché·e·s d’accéder aux hôpitaux en raison du barrage routier israélien.

Tout en diffusant les conclusions dans les médias, Médecins du Monde a également partagé ce rapport avec les décideur·se·s politiques de plusieurs pays européens. Malgré ces efforts, la volonté politique de lutter contre les violations israéliennes du droit international humanitaire fait cruellement défaut. Médecins du Monde continue de plaider pour que les États tiers prennent des mesures concrètes afin de respecter de manière proactive leur obligation de garantir le respect du droit, y compris par Israël, et de mettre fin à l’impunité prolongée.

La récente célébration des 30 ans de présence de Médecins du Monde en Palestine doit également porter un message d’espoir pour la justice…

Oui, car cet anniversaire ne doit pas seulement être l’occasion de réfléchir au passé, mais aussi de réaffirmer notre engagement en faveur de la justice et de la dignité des Palestinien·ne·s. L’espoir réside dans les efforts inlassables des communautés, des travailleur·se·s de la santé et des défenseur·se·s des droits humains qui, malgré l’adversité, continuent à prodiguer des soins et à défendre les droits fondamentaux. Notre travail avec les partenaires locaux renforce leur capacité à répondre aux crises et à défendre leurs droits.

Le message de cet anniversaire est clair : la solidarité, la persévérance et le soutien international sont essentiels dans la lutte pour la justice. Le changement peut être lent, mais chaque effort compte pour un avenir de dignité et de liberté.

Les Palestinien·ne·s font preuve d’une grande résilience. Face à un sentiment d’impuissance, comment peuvent-ils résister à l’injustice ?

Malgré une oppression immense, les Palestinien·ne·s résistent à l’injustice par leur détermination (sumud), la solidarité communautaire et un plaidoyer continu. Ils et elles documentent les violations des droits humains, s’engagent dans des batailles juridiques et amplifient leurs voix à travers les médias et les réseaux internationaux.

Les initiatives locales apportent un soutien psychosocial et une autonomisation économique, renforçant ainsi le tissu social. Dans notre travail, nous voyons la résilience des parents qui veillent à ce que leurs enfants poursuivent leur éducation malgré les démolitions d’écoles, des travailleur·se·s de la santé qui opèrent sous une pression extrême et des communautés qui se reconstruisent après chaque attaque. Cette résistance quotidienne, ancrée dans la dignité et l’espoir, est une réponse puissante à l’oppression systématique.

La bande de Gaza est un champ de ruines et la colonisation s’intensifie en Cisjordanie. Comment nos activités peuvent-elles s’adapter à une telle situation ?

Médecins du Monde s’adapte en permanence en renforçant les mécanismes d’intervention d’urgence, en consolidant les capacités locales de soins de santé et en développant le soutien en santé mentale et psychosocial.

À Gaza, nous nous concentrons sur l’aide médicale d’urgence, les soins aux personnes traumatisées et les premiers secours psychologiques, malgré d’immenses défis opérationnels.

En Cisjordanie, nos activités contrebalancent l’impact de la violence des colons, des déplacements forcés et de l’accès restreint aux soins de santé par des interventions d’urgence, un soutien en matière de santé mentale et de soutien psychosocial et des actions de plaidoyer. Nous mettons également l’accent sur le bien-être et le renforcement des capacités de nos équipes, des autres intervenant·e·s de première ligne et des travailleur·se·s de la santé, afin de garantir que ces équipes restent résilientes et efficaces face à l’escalade des crises.

L’occupation est une réalité quotidienne. Comment se manifeste-t-elle ?

L’occupation n’est pas seulement une condition politique, elle dicte tous les aspects de la vie. Les restrictions de mouvement signifient que les patient·e·s se voient souvent refuser l’accès à des traitements vitaux, tandis que les équipes médicales ont du mal à atteindre les communautés vulnérables en raison de la présence de plus de 600 postes de contrôle et barrages routiers israéliens en Cisjordanie.

Les enfants sont harcelés sur le chemin de l’école et des familles entières vivent dans la crainte des démolitions de maisons et des raids nocturnes. Les établissements de santé sont sous-financés et fréquemment attaqués, ce qui perturbe les services essentiels. Pour beaucoup, l’occupation se traduit par l’impossibilité d’accéder à Jérusalem, à quelques kilomètres seulement, mais inaccessible en raison d’un système de permis militaire qui ne tient pas compte des droits humains fondamentaux.